習(xí)總牽掛的塞罕壩,,你去過嗎,?小組剛?cè)ミ^,!

發(fā)布時間:2017-08-29 08:29:55中共中央總書記,、國家主席,、中央軍委主席習(xí)近平近日對河北塞罕壩林場建設(shè)者感人事跡作出重要指示指出,,55年來,河北塞罕壩林場的建設(shè)者們聽從黨的召喚,,在“黃沙遮天日,,飛鳥無棲樹”的荒漠沙地上艱苦奮斗、甘于奉獻(xiàn),創(chuàng)造了荒原變林海的人間奇跡,,用實(shí)際行動詮釋了綠水青山就是金山銀山的理念,,鑄就了牢記使命、艱苦創(chuàng)業(yè),、綠色發(fā)展的塞罕壩精神,。他們的事跡感人至深,是推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的一個生動范例,。

習(xí)近平強(qiáng)調(diào),,全黨全社會要堅(jiān)持綠色發(fā)展理念,弘揚(yáng)塞罕壩精神,,持之以恒推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),,一代接著一代干,馳而不息,,久久為功,,努力形成人與自然和諧發(fā)展新格局,把我們偉大的祖國建設(shè)得更加美麗,, 為子孫后代留下天更藍(lán),、山更綠、水更清的優(yōu)美環(huán)境,。

學(xué)習(xí)宣傳河北塞罕壩林場生態(tài)文明建設(shè)范例座談會28日在京召開,。

塞罕壩位于河北省北部,曾經(jīng)是茫?;脑?。半個多世紀(jì)以來,三代塞罕壩林場人以堅(jiān)韌不拔的斗志和永不言敗的擔(dān)當(dāng),,堅(jiān)持植樹造林,建設(shè)了百萬畝人工林海,。如今,,塞罕壩每年為京津地區(qū)輸送凈水1.37億立方米、釋放氧氣55萬噸,,成為守衛(wèi)京津的重要生態(tài)屏障,。

前不久,學(xué)習(xí)小組應(yīng)河北朋友之邀,,參加“京津冀綠色發(fā)展看河北”行,,到了過去清代皇帝避暑,、圍獵的承德市。生態(tài)之美自不必說,,但此行的真正目的地,,則是位于承德最北部的塞罕壩機(jī)械林場。

塞罕壩之名,,當(dāng)然已有所耳聞,。最近此地頗為網(wǎng)紅,各大主流媒體和網(wǎng)站頭條,,走了個遍,。想來定有獨(dú)特之處。

風(fēng)光

從承德市區(qū)出發(fā),,越靠近塞罕壩,,越像走進(jìn)了經(jīng)典的Windows桌面,藍(lán)天,、白云,、綠地、山坡,。時值8月,,天氣漸冷,路邊顏色各異的格?;ㄏ硎苤哪┳詈蟮呐?。

一進(jìn)林場,畫風(fēng)大變,。

走在林場道路之上,,遮天蔽日的是尖頂?shù)穆淙~松、樟子松和云杉,。到處都是樹,。找到高點(diǎn)俯瞰,滿目林海,,甚至看不到多少綠地,。一株一株,累計(jì)112萬畝。

塞罕壩有林子本不奇怪,。歷史上,,這里曾有“千里松林”,康熙也在此設(shè)立了包括塞罕壩在內(nèi)的“木蘭圍場”,,但清末之際,,為彌補(bǔ)國庫空虛,這里開圍放墾,,樹木砍伐殆盡,,加之山火不斷,這片林海,,變成了荒原,。新中國成立后,來自北邊的風(fēng)沙,,越過塞罕壩,,肆無忌憚的逼近北京。

上溯55年,,如今的林場有多大,,那時的荒漠就有多大。

一張泛黃的紙片上,,記載著一段歷史的開端,。1962年下發(fā)的《關(guān)于河北省承德專屬圍場縣建立林業(yè)部直屬機(jī)械林場的通知》極為簡略,只公布了林業(yè)部與地方的分工,,以及領(lǐng)導(dǎo)干部如何調(diào)配,。通知下發(fā)當(dāng)年,127名農(nóng)林專業(yè)的大中專畢業(yè)生,,趕赴塞罕壩,,與原有三個林場的242名職工,組成了369人的創(chuàng)業(yè)隊(duì)伍,。

巧的是,,這份通知下發(fā)于2月14日,西方的情人節(jié),。當(dāng)時沒人想到,,這片風(fēng)寒之地,從此集納了林場三代人所有的愛,。

任務(wù)

塞罕壩人說,,當(dāng)?shù)匾荒昃鸵粓鲲L(fēng),從春刮到冬,。

這句略顯心酸的話,道盡事實(shí)。塞罕壩年平均氣溫零下1.3℃,,冬季最冷時氣溫零下40多度,,滴水成冰。一年積雪七個月,。即便我們在夏日的八月趕來,,白天上山也需要穿上厚外套,其他日子可想而知,。

拯救環(huán)境,,需要經(jīng)受環(huán)境不同尋常的考驗(yàn)。

老照片上,,記錄了在這樣的地方創(chuàng)業(yè)何其艱難,。沒過腰的積雪中,林場人清出道路,,卻依然離圍場縣城上百公里之遙,。無處棲身的日子里,他們挖地窖,、住倉庫,、睡馬棚,種樹的季節(jié),,干脆就吃住在山上,。

苦了的可不止一代人。當(dāng)年127名大中專畢業(yè)生奔赴于此,,后續(xù)亦有高材生踴躍加入,,在那個時代堪稱精英集聚,但截至上世紀(jì)八十年代初,,林場職工子女竟無一人考上大學(xué),。這群被使命召喚而來的人,真應(yīng)了那句話,,獻(xiàn)完了青春獻(xiàn)子孫,。

塞罕壩不語,以寒冷與風(fēng)沙回應(yīng),。風(fēng)大天干,、異常寒冷的氣候,最難種樹,。除了常規(guī)的艱難,,還有不期而至的天災(zāi)——1977年的“雨凇”災(zāi)害,一夜之間讓林場損失過半,;1980年的大旱,,直接旱死了12萬多畝林子,。

擦干眼淚,林場人依然超額完成了國家定的造林任務(wù),。如今,,林地面積由建場前的24萬畝增加到112萬畝,增長了近5倍,。林木總蓄積由建場前的33萬立方米增加到1012萬立方米,,增長了30倍。

理念

站在塞罕壩北部的瞭望塔上,,歷史與現(xiàn)實(shí)像一幅意外鋪開的畫卷,。

林場外,僅一河之隔,,幾乎完全相同的氣候,、土壤與降水條件下,竟是一片泛黃的沙地,,長著并不茂盛的草,,間或有幾棵低矮的樹。林場內(nèi),,百萬畝林海在風(fēng)中昂揚(yáng),。

(一河之隔的內(nèi)蒙古烏蘭布統(tǒng))

(河這邊的塞罕壩機(jī)械林場)

在當(dāng)下中國的語境中,人們對這幅畫面的解讀早已有共同的語言,。

2012年末,,黨的十八大報(bào)告中,將生態(tài)文明建設(shè)首次納入“五位一體”總體布局,。

2015年,,黨的十八屆五中全會強(qiáng)調(diào),必須牢固樹立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新,、協(xié)調(diào),、綠色,、開放、共享的發(fā)展理念,。將“綠色”列入五大發(fā)展理念中,,其意義更不言自明。

這種理念,,一直體現(xiàn)在最高層的關(guān)切,和生態(tài)文明建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)中,。過去幾年間,,關(guān)于生態(tài)文明建設(shè),既有頂層設(shè)計(jì),,也有規(guī)劃部署,,更有執(zhí)紀(jì)監(jiān)督。

2013年5月24日,,中共中央政治局就大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)進(jìn)行第六次集體學(xué)習(xí),。2013年11月,《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問題的決定》明確指出:“建設(shè)生態(tài)文明,,必須建立系統(tǒng)完整的生態(tài)文明制度體系,,實(shí)行最嚴(yán)格的源頭保護(hù)制度、損害賠償制度,、責(zé)任追究制度,,完善環(huán)境治理和生態(tài)修復(fù)制度,用制度保護(hù)生態(tài)環(huán)境,。”2015年4月,,中國首次以中共中央、國務(wù)院名義印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)的意見》,。同年9月,,中共中央、國務(wù)院出臺《生態(tài)文明體制改革總體方案》,。

可以說,,綠水青山就是金山銀山,早已成為普遍共識,。而在這樣的共識之下,,整個國家最為需要的,便是生態(tài)文明建設(shè)的“行動派”,。塞罕壩正是不折不扣的“行動派”,。

傳承

“尚海紀(jì)念林”里的華北落葉松很是挺拔,看著不粗,,卻已生長了數(shù)十年之久,。每粗一圈,,都分外艱難。如今林子里空氣澄澈,,蜘蛛在樹叢中織出臉盆大的網(wǎng),,地上長滿了稠李、山荊子,、藏花忍冬,、東方草莓、香花芥……綠色覆蓋了厚實(shí)的土地,。

這里曾叫做“馬蹄坑”,,三面環(huán)山,種植難度奇大,。1962年,、1963年,林場人在這里連續(xù)造林失敗,。創(chuàng)業(yè)艱難百戰(zhàn)多,,伴隨著凜冽的北風(fēng),“林場下馬,、人員下壩”傳言四起,。直到1964年,第一任黨委書記王尚海組織實(shí)施了馬蹄坑機(jī)械造林大會戰(zhàn),,60多名干部職工,,調(diào)用了全場全部設(shè)備,兩天造林516畝,。第二年,、第三年……時間證明了這次造林的成功。

史料記載,,看到樹木成活,,王尚海嚎啕大哭。

這次會戰(zhàn),,成為一座里程碑,。自此塞罕壩林場人的精氣神大受鼓舞,從這里出發(fā),,從一小片林子出發(fā),,逐漸有了萬頃林海,。

沒有人會忘記這樣的奮斗,也沒有人舍得離開這樣的林海,。“生是塞罕壩人,,死是塞罕壩魂。”1989年,,遵王尚海同志遺愿,,部分骨灰灑在了塞罕壩。1991年,,馬蹄坑這片林子被命名為尚海紀(jì)念林,。

偉大的精神自有傳人。

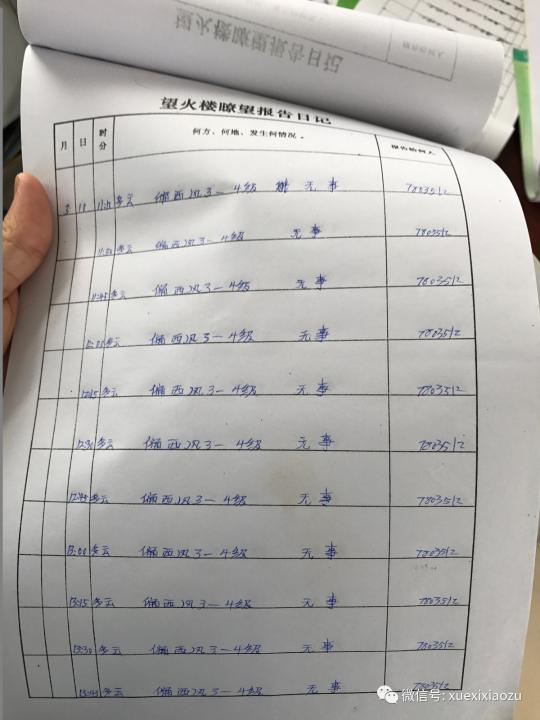

皮膚黝黑的劉軍,,和妻子齊淑艷還在“望海樓”守望。這個樓海拔1900多米,,位于塞罕壩最高點(diǎn),,所謂望海,即望林海之意,。劉軍夫婦的任務(wù)看上去極為簡單,,在每年的六個月防火期內(nèi),白天每隔15分鐘,,晚上每隔1小時,,登高至樓頂,用一個臟兮兮的奧林巴斯望遠(yuǎn)鏡,,看是否有火情,,然后記錄下來。在其他時間,,瞭望也是常規(guī)功課,。

正是這樣簡單的工作,夫婦倆已經(jīng)重復(fù)了11年,。包括春節(jié)在內(nèi),,終年無休,從未掉過鏈子,。每年除了夏天三個月有游客來,,陪伴于此的只有一條狗、一座樓,。

(劉軍夫婦用的望遠(yuǎn)鏡)

翻開劉軍夫婦積累的無數(shù)本“望火樓瞭望報(bào)告日記”,,密密麻麻記錄了過去這些年的天氣與火情,,“能見度50米”“能見度差”“能見度極差”……最多的,則是簡單的兩個字“無事”,。對他們和林場所有人來說,,這兩個字是最大的安慰。

前不久,,劉軍夫婦與兒子劉志鋼夫婦應(yīng)邀上了湖南衛(wèi)視《天天向上》,,這位老實(shí)憨厚的林海瞭望者,從未想到自己可以贏得如此多的關(guān)注,。但他想得到的是,,自己退休之后,兒子劉志鋼會繼續(xù)跑下一棒,,如同當(dāng)年,,他跟隨父親的腳步進(jìn)入這片林場。

在一封寫給父母的公開信里,,24歲的林場第三代劉志鋼,,對這一期許欣然應(yīng)允。

精神

在塞罕壩種樹有多難,?

車行林間,,偶爾會看到因修路而剖開的山。在切開的斷面上,,能清晰地看到,,除了厚約10厘米的土,整座山都是頑石。就連這土,,都是過去幾十年的落葉積累而成,。

即便這里已有萬頃林海,如今種樹依然要用鐵鎬鑿開山石,,再填上土,,精心培養(yǎng)之下,才能讓樹成活,。沒有一棵樹是容易的,。

就像這樣,鐵鎬與山石碰撞,,鏗然作響間,,立起了塞罕壩精神。

延伸閱讀

- 2017-08-15· 河北圍場有個美麗的塞罕壩

- 2017-08-24· [漫“話”河北]大美塞罕壩——旅游者說

- 2017-08-12· 市委全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組召開第二十二次會議

評論排行

- · 直播廊坊(3011)

- · 【直播】廊坊市新冠肺炎...(1)

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號