中國首次在北極布放冰漂移浮標(biāo)陣列(圖)

發(fā)布時間:2014-09-11 15:23:28 來源:鳳凰資訊

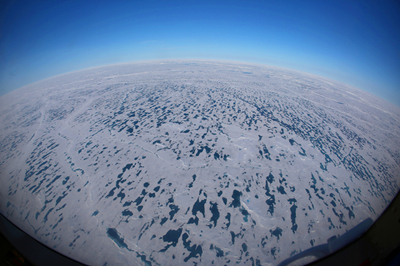

北極冰原(“新華社發(fā)布”客戶端記者徐硙攝)

“雪龍”船前的北極熊

在北極圈內(nèi)進行作業(yè)的“雪龍”船。

“雪龍”船上觀測到的景觀,。

原標(biāo)題:我國第六次北極科考隊圓滿完成 北冰洋科考告別北極

“新華社發(fā)布”客戶端“雪龍”號9月10日專電(記者 徐硙)伴隨著R1斷面水文站作業(yè)的完成,,我國第六次北極科學(xué)考察隊10日圓滿完成了北冰洋科考任務(wù)。雪龍船駛出位于北緯66度33分的北極圈,,啟程回國,。

“雪龍”船在北冰洋科考期間,漂移到的最高位置約為北緯81度11分50秒,、西經(jīng)156度30分52秒,,這也是本航次考察所到達的最北地理位置。

“本次北冰洋區(qū)域的科考,,共完成了53個綜合考察站位,、7個短期冰站、1個長期冰站以及地球物理的考察作業(yè),。”考察隊首席科學(xué)家潘增弟表示,,北冰洋海域的科考任務(wù)很多都超額完成,同時亮點紛呈,。

加拿大海盆成功布放沉積物捕獲器

在加拿大海盆作業(yè)時,,考察隊在約3900米海深的海域成功布放了一套沉積物捕獲器錨系潛標(biāo),這是我國繼第三次北極考察在該區(qū)域布放沉積物捕獲器后的又一次成功布放,。

該套沉積物捕獲器由浮球,、捕獲器、纜繩,、釋放器,、重塊組成,共攜帶22個沉積物收集容器,,可以每隔15天自動旋轉(zhuǎn)一次,,分時段收集貯存沉積物樣品。“對于我國在全球變暖,、北極海冰快速融化的大背景下,,研究分析該區(qū)域的碳通量及其循環(huán)過程等具有重要意義。”項目現(xiàn)場執(zhí)行人莊燕培介紹說,。

莊燕培表示,,此種沉積物捕獲方式是目前世界上最先進的深海顆粒物捕獲方式之一。布放完成后,沉積物捕獲器將作為一個工作站,,在1000米左右深度的海水中,,不間斷地工作1年,獲得全年時間序列上層海洋沉積的顆粒物樣品,。待下次北極科考隊到達此地時,,再將其回收。

地球物理考察在深海里放“風(fēng)箏”

地球物理考察是北冰洋科考的重要部分,??疾礻爢T在北冰洋海底放起“風(fēng)箏”,在北冰洋區(qū)域開展了我國在加拿大海盆首次做近海底磁力測量,。

“風(fēng)箏”是指被放到接近海底進行測量的海底磁力儀和它的拖體,,是近幾年發(fā)展起來的海底考察高新技術(shù)。為了不干擾測量的準(zhǔn)確性,,其拖體由鈦合金特制而成,,以減小外界的磁性干擾??疾炱陂g,,雪龍船拖拽著“風(fēng)箏”以2.5節(jié)的速度航行,最深將“風(fēng)箏”放至**3千米米深的海底,,獲得了2條測線592公里的探測數(shù)據(jù),。

據(jù)來自國家海洋局第二海洋研究所中國海洋大學(xué)的張濤介紹,海底磁力儀通過磁異常條帶的識別,,可以得到加拿大海盆的擴張歷史和演變過程,。由于更加靠近海底,近海底的磁力測量比傳統(tǒng)的海面和航空磁力測量得到的數(shù)據(jù)的分辨率更高,、信號強度更強,。

中美考察隊員合作首布冰基拖曳式浮標(biāo)

通過中美兩國的考察隊員的合作,考察隊首次利用雪龍船平臺在加拿大海盆布放了3套深水冰拖曳浮標(biāo),。這是我國北極科學(xué)考察歷史上,,中美雙方合作布放的冰基拖曳式浮標(biāo)。

浮標(biāo)由浮體,、800米電纜、冰下CTD(溫鹽深探測儀)和垂塊組成,。據(jù)該項目現(xiàn)場布放負責(zé)人李濤介紹,,該冰基拖曳式浮標(biāo)由美國著名研究所--伍茲霍爾(Woods Hole)海洋研究所研制,是當(dāng)前世界上獲取冰下海洋物理參數(shù)的最先進的方式之一,。

據(jù)悉,,該浮標(biāo)可以在布放位置長時序地獲得從冰底到冰下800米水深的物理海洋學(xué)剖面參數(shù),將數(shù)據(jù)通過銥星發(fā)回美國伍茲霍爾海洋研究所,并在其網(wǎng)站公布供全球的科學(xué)家共享,。目前該所已經(jīng)在北極地區(qū)布放了四十多個此類浮標(biāo),。

“利用這些冰浮標(biāo)獲得的數(shù)據(jù),和我國在北極冰站上開展的其他研究手段相結(jié)合,,可以解決北極表層的太平洋海水和中層的大西洋海水對北極海冰融化的作用和貢獻等方面的科學(xué)問題,。”李濤說。

首次在北極布放冰漂移浮標(biāo)陣列

在北冰洋考察作業(yè)期間,,考察隊在自帶的海豚直升機保障下,,完成了國內(nèi)首次海冰浮標(biāo)(海冰溫度鏈浮標(biāo)、海冰漂移浮標(biāo))陣列布放,,共布放4組,。

浮標(biāo)陣的布放,一般以“雪龍”船停船位置為中心,,等距離四邊形,,在不同方位的浮冰上布放,同時在冰站上布放冰浮標(biāo),,最終組成冰漂移浮標(biāo)陣列,。

據(jù)來自中國極地研究中心雷瑞波介紹,建立冰漂移浮標(biāo)陣是更詳細,、全面地了解海冰形變過程,,研究北極海冰變化特點和規(guī)律的重要手段之一,可以改變過去我國在北極地區(qū)布放單個,、零散的冰浮標(biāo),,觀測單個海冰漂移軌跡的情況。

水下機器人北極再“行走”

水下機器人“北極ARV”是沈陽自動化研究所在國家863計劃支持下開發(fā),,具有全部自主知識產(chǎn)權(quán)的北極冰下自主與遙控海洋環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng),,已兩次參加北極科考。

考察隊員曾俊寶介紹說,,為了備航本次科考任務(wù),,課題組對機器人進行了適應(yīng)性改造,目前的水下機器人體長1.07 米,、寬0.65米,、高0.92米,重約180公斤,,體積和重量均減少了一半,。同時,對它的推進器方位也進行了重新布置,,增強了航行的機動性,,使其在冰下航行更加靈活,,更便于冰洞下潛與回收。

據(jù)了解,,水下機器人將幫助科考人員獲得利用傳統(tǒng)設(shè)備在冰面無法獲取的科學(xué)觀測數(shù)據(jù),,包括冰下海冰物理特性和水文、光學(xué)特性的同步觀測數(shù)據(jù)和資料等,。

評論排行

- · 直播廊坊(3011)

- · 【直播】廊坊市新冠肺炎...(1)

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號

冀公網(wǎng)安備 13100302000519號